31 agosto 2020

Un día perfecto para otra vida por vivir

La respiración de las locomotoras

30 agosto 2020

El tiempo es la distancia más larga

Tennessee Williams no pudo decirlo de una manera más clara: “El tiempo es la distancia más larga entre dos lugares”. Anoche me desvelé y, para no molestar a Diana con la luz de la pantalla, subí a la terraza. Hacía frío, la neblina había empapado la mesa. Tuve que secarlo todo para poder sentarme a navegar.

Antes, mis primeras lecturas siempre eran sobre Cuba. Entraba hasta en el periódico de mi provincia. Aunque era una publicación terrible, me gustaba leer “noticias” sobre Cruces, Abreus, Santa Isabel de las Lajas o Aguada de Pasajeros. Esa rutina se fue reduciendo hasta quedarse en lo esencial.

Hoy, a través de Diario de Cuba, fui a dar al muro de Facebook de un escritor y cineasta cubano. Aunque, relativamente, somos contemporáneos, habla como si perteneciera a otra época, usa una lógica que para mí es totalmente irracional y (lo peor) nada de lo que dice me concierne.

Por enésima vez compruebo que la Cuba a la que pertenezco quedó atrás. Esa debe ser la razón por la que, tratándose de mi país, prefiero buscar en un Atlas de 1979 y no en Google Map, como hago con el resto del mundo. Me deprimen tantas ruinas, prefiero las cartografías donde todo a lo que pertenezco aún existe.

Cuando hablo de República Dominicana, lo hago en presente o en futuro (por eso me acabo de involucrar en un proyecto para sembrar 10 mil pinos en la montaña de Quintas del Bosque, donde está la Loma de Thoreau), cuando hablo de Cuba siempre me refiero a su pasado (porque me es imposible sembrar nada ahí).

Eso es doloroso, pero inevitable. Fue, como dice Tennessee, obra del tiempo.

29 agosto 2020

Mi barbera preferida

No tuve tantos barberos, apenas seis en 53 años. El primero fue Bravito, quien también pelaba a mi padre en su Manicaragua. Me encaramaba sobre una tabla que ponía encima de los brazos del sillón y, en un abrir y cerrar de ojos, reducía mi incipiente cabellera a un escueto moñito que con las puntas paradas.

Luego, en el Paradero de Camarones, Castellanos se esmeraba en hacerme un pelado perfecto… perfecto si estuviéramos en los años 50. Pero para la década del 70 aquel corte (que replicaba el de mi abuelo) era un desastroso anacronismo. Luego me fui a La Habana a estudiar teatro y me dejé crecer el pelo.

No volví a ir al barbero hasta que llegué a República Dominicana. Primero, de la mano de Freddy Ginebra, fui al Chino. Aquella barbería de Plaza Naco olía como las de Manicaragua y el Paradero de Camarones. Luego Diana me llevó donde Massimo, su peluquero italiano.

Por último, iba donde José Antonio, un aragonés que además de ser un excelente barbero es un gran conversador. Pero, con la llegada de la pandemia y la imposición del distanciamiento social, tuve que comprarme mi propia maquinita. Así fue que conocí a mi barbera preferida.

Cada vez me gusta más poner mi cabeza en sus manos. Lo disfruto tanto, que he decidido que Diana Sarlabous sea quien me pele en lo que me quede por vivir. Espero que, como pide Calamaro en una de sus más hermosas canciones, eso sea mucho tiempo.

28 agosto 2020

Las biajacas

La cocina de Daniel Peñate

27 agosto 2020

Diana dice lo que piensa

Tus manos heladas

mientras llovía.

El frío

y la madrugada

iban con nosotros

en el taxi.

Con los ojos clavados

en un punto que yo

no lograba descifrar,

el chofer se abría camino

en la espesa niebla.

Tenías las manos heladas

y las tomé entre las mías.

Más de una vez

me llevé un susto.

Sobre todo

cuando girábamos

contra toda lógica.

No lograba adaptarme

a la circulación

por la izquierda.

Un violín en la radio,

fábricas de cerveza,

muros de ladrillos,

trenes

abandonados

y largas barcazas

que parecían

navegar

sobre la hierba,

mientras

hendían su proa

en la tierra

Pero mi mayor

preocupación

eran tus manos

heladas.

Con ellas

entre las mías

llegamos al hotel.

El frío

y la madrugada

se bajaron

con nosotros de aquel taxi.

26 agosto 2020

Dolores fulgurantes

Jack y Buck, nuestros perros, nunca salen de la Loma de Thoreau. Cercamos toda la propiedad para que pudieran estar sueltos todo el tiempo. Tienen un espacio enorme para ellos solos. Guardianes al fin, se pasan toda la noche haciendo rondas y aprovechan el día para dormir (sobre todo en las horas de más calor).

Prófugos

De nuestra cabaña a La Lomita hay 3 kilómetros. A esa altura, lo más extremo del camino ha quedado atrás. En apenas dos kilómetros, desde la carretera de Manabao hasta el último portón de Quintas del Bosque (donde está la Loma de Thoreau), se asciende desde los 619 metros sobre el nivel del mar hasta los 947.

24 agosto 2020

Una marca en la pared

Este poema formaba parte de Itinerario (2002). Ese libro, el primero que publiqué en República Dominicana, está compuesto por mis últimos poemas escritos en La Habana y los primeros de Santo Domingo. Mabel Caballero, una querida amiga que laboraba conmigo en El Caribe, lo editó.

Fue justo Mabel quien me propuso sacarlo no recuerdo con qué argumento (argumentos siempre son los que le sobran a esa españolita). Como siempre, le hice caso. Ayer, buscando otra cosa, di con él. Ahora, que Sagua la Grande espera una tormenta, es una buena excusa para por fin publicarlo.

En Sagua la Grande,

uno de los pueblos

más luminosos

de mi provincia,

hay una marca

en la pared

de un portal.

Hasta ahí llegó

la inundación

de 1937.

Yo no sabía bailar,

pero la oscuridad,

irresistible

y undosa,

no me dio

alternativas.

Era la última

noche de carnaval

de 1983.

Van Van

retumbaba

por unas calles que,

10 años después,

se lanzarían al agua.

Mati, la espalda

desnuda de Mati

es lo último

que recuerdo

de aquel verano.

Era casada

y cinco años

mayor que yo.

Solo deseaba

que el río

se la llevara.

En Sagua la Grande,

uno de los pueblos

más oscuros

de mi provincia,

hay una marca

en la pared

de un portal.

Era la última

noche de carnaval

de 1983.

La inundación llegó

hasta la espalda

desnuda de Mati.

23 agosto 2020

Cocina de tormenta

El ruiseñor

que antes fue

de Virgilio

y entre ellos dos,

desde una mata

de mangos,

Bárbaro del Ritmo.

El ruiseñor

que imita

a Miles Davis

cuando la tarde

sabe a bourbon

y el humo

de los leños

no puede

distinguirse

de la neblina.

El ruiseñor

que nunca se calla

por más fría

que esté la mañana,

hoy,

inexplicablemente,

ha hecho silencio.

solo oímos

a la tormenta.

Confiamos

en que vuelva

cuando todo pase.

Ojalá que haya

sobrevivido

el ruiseñor de Borges,

que antes fue

de Virgilio

y entre ellos dos,

desde una mata

de mangos,

Bárbaro del Ritmo.

Para entonces

la tarde

sabrá a bourbon

y el humo de los leños

no podrá distinguirse

de la neblina.

Miles Davis

estará esperando

18 agosto 2020

Naranjo en flor

donde las lluvias

habían provocado

un derrumbe.

El lodo se

despeñaba

a su alrededor.

Estuvo a punto

de ser arrastrado.

Ayer en la tarde

llegó hasta

nosotros

su perfume

de naranjo en flor.

Entonces recordé

nuestras uñas

llenas de tierra

mientras

aporcábamos

la obsesión

por salvarlo.

Nos quedamos

junto a él

un buen rato.

Finalmente,

la noche vino

a relevarnos.

Solo las aves

del bosque

saben de

aquella gesta,

porque ellas

le pusieron

música.

Nunca olvides

ese momento

que nadie

recordará.

Ahora que vuelve

hasta nosotros

su perfume

de naranjo en flor.

17 agosto 2020

Con los pies en la tierra

Nuestras sabinas

16 agosto 2020

El hombre y la tierra

15 agosto 2020

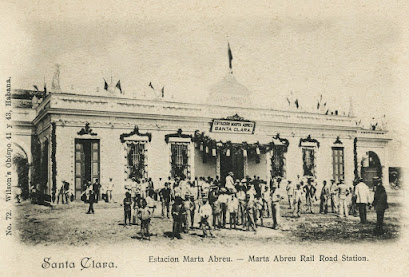

Santa Clara espera al año 1900 en la estación

14 agosto 2020

La noche de esta montaña

de esta montaña.

Cuando las sombras

de la tarde apagan

el largo día

que hemos tenido,

bajamos a la cama

donde nos esperan

alguna vieja película

y el sueño

en el que envejecemos.

A veces los perros

me despiertan.

Entonces doy

la media vuelta

y me abrazo a ti.

Confío tanto en ellos

que ni siquiera

abro los ojos.

Todavía está oscuro

cuando me levanto,

pero todo eso

que hay

entre nosotros

y las luces del pueblo

es ya el amanecer.

Apenas conozco la noche

de esta montaña.

Pero siempre

que duermo a tu lado,

me la imagino.

El nudista

12 agosto 2020

Una aclaración necesaria sobre la Sputnik V

11 agosto 2020

Mi pequeña compañía

Prefiero la mascarilla a la vacuna rusa

10 agosto 2020

Mi geografía dominicana

09 agosto 2020

Ofrenda

El reloj de Hormiguero

08 agosto 2020

El coleccionista

|

| El reencuentro con mi primo Lazarito en 2011. |

07 agosto 2020

Vivir en las nubes

05 agosto 2020

El héroe que fracasaba todos los días

03 agosto 2020

Tarde de siembra

02 agosto 2020

Murió el stalker de las antiguas damas del Vedado

Murió el stalker de las antiguas damas del Vedado y de todas aquellas que todavía conservaban una mansión, una lámpara valiosa, unos muebles auténticamente elegantes. La gente se ha puesto poética. La gente se ha puesto fina... Los cubanos siempre asombrosos a la hora de la hipocresía, o del sincero sufrimiento. Siempre nos pasamos, ¡hasta en la sinceridad!

Y mi asombro también es auténtico, porque de veras me asombra esa ola de dolor ante la partida del leal Eusebio. Todo el mundo tiene un verso y una lágrima para el finado. ¡La gente ha sacado sábanas a las ventanas! De repente me asalta la esperanza: la gente todavía tiene sábanas, sábanas blancas, y ventanas, y hasta balcones donde colgarlas.

Hay una fuerte necesidad de ídolos. Hay una imperiosa necesidad de mitos. Los cubanos necesitan empatía con alguien que los guíe aunque sea a un derrumbe. Leal Eusebio fue, no tanto a La Habana como hizo creer a golpes de discursos gangosos y de adjetivaciones desmesuradas, sino a aquellos mismos que la destruyeron con metodológica saña.

Hizo de su misión de rescate una telenovela que como toda telenovela era una ficción demoledora que los espectadores por supuesto creyeron mucho más que el propio protagonista. El pueblo cubano aprendió con él sobre la historia de la capital y también del país, pero todo eso no deja de ser una fábula.

Leal es un personaje trágico que sirvió con su cultura, su acción, y su quizás sincero amor por La Habana, a completar el robo con fuerza comenzado por Fidel Castro en 1959. Fue una cortina de humo tras la cual desaparecieron de la capital más obras de arte de las que fueron restauradas, y de las restauraciones no nos detengamos a hablar puesto que no soportan el menor de los análisis técnicos.

Es un método común en los gobiernos totalitarios: destruir tanto que luego cuando reconstruyen como un decorado de cartón una ínfima parte de lo que ellos mismos echaron abajo, el pueblo aplaude. Para eso sirvió leal Eusebio, para que lo que no pudo ser robado en el 59 lo pudiera ser luego con normas de urbanismo, con inventos legales para arrebatar propiedades, objetos de valor... para convertir casas familiares en oficinas estatales, en locales siempre al servicio de la élite comunista.

Contribuyó, a pesar suyo tal vez, al imperio del mal gusto que hoy domina la vida cubana. En nombre de restauraciones, en nombre de la historia, en nombre de una idea falsamente social la empresa de apoderamiento de Fidel Castro tuvo en este hombre un lacayo útil.

Así como Alejo Carpentier se complacía en hablar de una ciudad llena de columnas que ya no existían evitando con una amnesia ejemplar la crítica al amo que lo alimentaba, así también leal Eusebio acomodó sus convicciones y vendió el alma al diablo.

Su legado está ahí: La Habana es patrimonio de la humanidad a pesar de ser una ruina pésele a quien le pese. Una ruina, no otra cosa, con la belleza armoniosa de las ruinas en las que el moho dibuja complicados arabescos y hasta los árboles se atreven a crecer sin vergüenza en lo alto de ciertos edificios. Ya ven, también me puedo poner poético... que no se diga.

Yo no he hecho nada por La Habana que no sea andarla como cualquier otro cubano, que no sea haber sufrido la inclemencia de su sol, de su mal transporte, de su mala comida, de su desprecio por el recién llegado. También amé, condenado a los amores vagabundos de una ciudad sin cobijo para su juventud, fui a cines destartalados, a parques agrietados, a escaleras detenidas en el vacío...

No hice otra cosa que teatro en salas arrebatadas a sus dueños, poesías en medio de albergues repletos de sudor. He padecido esa Habana que no abre los brazos a casi nadie que no venda su alma al diablo como Eusebio, La Habana de Leal y la de Fidel Castro en la que nadie puede acceder normalmente a la propiedad.

Dormí en las calles de esa Habana inhóspita en la que los provincianos obtienen un techo denunciando a sus semejantes, lamiendo las botas a dirigentes incultos, haciendo negocios ilegales, casándose con personas que no aman, prostituyéndose, cuidando a viejos de mal carácter en espera de una muerte hipotética que les dé paso al título de propiedad.

De todas maneras, nadie me hubiera dejado hacer algo por La Habana, o por Cuba. Ambas forman parte del Monopoly del partido comunista y de los militares. ¿Dónde han ido los millones de la UNESCO que hubieran traído de vuelta el brillo a La Habana?

Búsquenlos en los viajes maravillosos que las familias de nuestros dirigentes hacen por el mundo mientras el pueblo espera en una cola interminable de más de sesenta años un muslo de pollo, un puñado de arroz, una gota de aceite...

Búsquenlos en las mansiones de los dirigentes del partido comunista, en la vulgar y ostentosa imagen de las casas de visita de ese mismo partido en cada ciudad de la isla, búsquenla en los hoteles construidos para ser administrados por generales...

Búsquenlos en todo aquello que no tenga que ver con el pueblo cubano. No siento que se haya perdido tanto como dicen. Se ha perdido un hombre, siempre sustituible. Otro ardid de los regímenes totalitarios es hacernos creer que no seremos nada si muere aquel que nos gobierna. La Habana no es Eusebio Leal, Cuba no es Fidel Castro.

Lo que sí se ha perdido es la vergüenza, lo que sí se ha perdido es la Historia, lo que ya no existe es la cultura de polemizar, de poner las cosas en relieve, de utilizar las palabras para dibujar nuestra inteligencia. El amor de ciertos altos oficiales nazis ayudó a salvar París del plan de destrucción total de Hitler, eran alemanes, eran parte de un sistema criminal, pero la belleza de una ciudad pudo más que ciertas convicciones políticas.

Así veo al leal Eusebio, como la paradoja de un hombre aliado al mal convencido de que cualquier crimen es menor o justificable comparado con la desaparición de La Habana. Como si ese deseo puro de salvaguardar un tesoro limpiara su apoyo a un gobierno corrupto al punto de corromperse él mismo en la empresa.

Esa capital de ensueños ya sólo perdura en nuestras poesías, en nuestras novelas, en las canciones, en las obras de teatro, en las fotos que desesperadamente quisieran levantarla del polvo a la que está condenada. He ahí la contradicción de un hombre que sin querer queriéndolo terminó devorado por aquellos de quienes siempre esperó clemencia para la empresa de su vida.

Hoy la Habana es al fin libre y ha dejado de ser la finca privada de Eusebio. Hoy La Habana puede continuar su rumbo en paz, no viuda, no deudora, sino libre de ser como le dé su real gana, disfrazada de china, rusa, o mayamense. Las ciudades nos ven pasar, llenos de ambiciones, de planes para ellas, y supongo que alzan los hombros y se sacuden esos caprichos humanos y luego continúan a su ritmo mudando de piel.